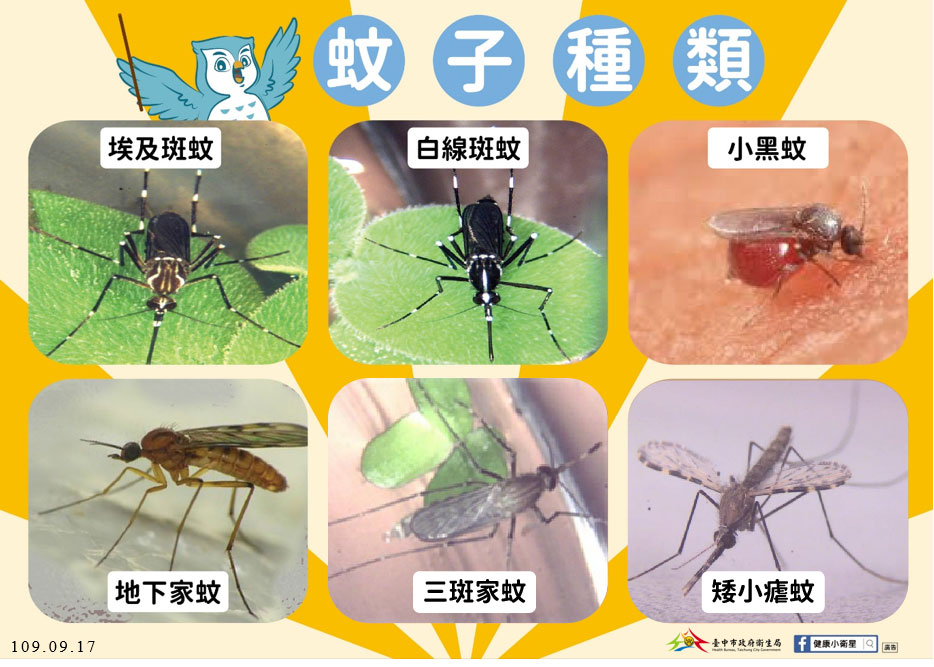

▲ 取自「台中市衛生局-健康小衛星」FB粉絲專頁

根據世界衛生組織指出,全球所知的傳染病透過病媒蚊傳播的有17%以上,有70萬人因而死亡的案例,而蚊子傳染病是最被關注的病媒之一。

以下是5種常見蚊子傳染病介紹:

1. 屈公病

屈公病是一種由屈公病毒引起的傳染病,最早於非洲發現,它的土著語言「Chikungunya」意思就是「痛到將身體彎起來」,取名來自屈公病患者的病癥。近年全球經貿發展,加上人口遷移,屈公病的流行地區現已擴大,在2019年7月台灣出現了首例本土的屈公病病例,屈公病由「森林循環」與「城市循環」作為傳播方式,我們必須注意到城市循環的傳染途徑為「人-蚊-人」的循環,人不會直接傳染給人。

病媒蚊為「埃及斑蚊」與「白線斑蚊」,發病初期與登革熱相似,主要是關節疼痛或關節炎,特別是手腕和腳踝,與登革熱不太一樣的是屈公病患會出現長期的倦怠感,有些患者關節會疼痛到無法行走,症狀持續數周至數月,雖少有致死病例,但屈公病在城市中屬於爆發型的疾病,不可不慎!

2.日本腦炎

一種由日本腦炎病毒引起的急性腦膜腦炎,包括腦、脊髓及腦膜的受損,5-10月是日本腦炎的流行季,最高峰在6-7月,主要流行於亞洲、西太平洋等地區,東南亞地區在雨季容易出現病例,熱帶氣候區則全年發生。 由於全球疫苗的接種,日本腦炎的個案已在控制下降中。它的傳播方式是蚊子在大量積水處,如稻田裡繁殖並叮咬帶有病毒的豬或鳥雀等,受到感染後的病媒蚊,再叮咬人類將病毒傳播開來,並不會直接人傳人。在台灣以「三斑家蚊」、「環紋家蚊」及「白頭家蚊」為病媒蚊,感染日本腦炎時並無明顯症狀,致死率卻高達20-30%,存活的病例也很高機率患有精神性後遺症。

3. 瘧疾

瘧疾是一種由瘧原蟲引起的傳染病,包括惡性瘧原蟲、三日瘧原蟲、卵狀瘧原蟲、間日瘧原蟲及諾氏瘧原蟲,以間日瘧及惡性瘧(熱帶瘧)最為常見。瘧疾常見於氣候溫暖的地區,非洲、東南亞、南美洲都有出現,過去台灣的瘧疾非常嚴重,光復初期曾創下總人口數的五分之一都感染瘧疾的紀錄。 隨著台灣防治工作的投入,1965年才被列入瘧疾根除地區,現在台灣發病的大多是境外移入個案,每年約10-30例,感染瘧疾途徑為蚊子通過叮咬將瘧原蟲經唾液注入人體血液中,人與人間受感染的血液交換,像是輸血、器官移植、共用針頭等,初期症狀類似感冒、發燒、畏寒及冒冷汗,如未接受治療,嚴重可能導致休克、肝腎衰竭和急性腦病變等後果,是非常嚴重且危險的傳染病。

4. 茲卡病毒

一種由茲卡病毒引起的急性傳染病,最早在烏干達(茲卡森林)的獼猴體內發現,病毒可分為亞洲型和非洲型,中非、東南亞和印度都有它的感染紀錄。 在2007年前只有少數的報導,直到2007年在太平洋西部的一個島嶼(雅蒲島)爆發了群聚感染才受到各界矚目,而台灣在2020年2月出現首例境外移入的感染病例。 在台灣傳播茲卡病毒的病媒蚊是「埃及斑蚊」和「白線斑蚊」,除了蚊子叮咬傳播外,感染路徑還有人的輸血感染、母嬰間垂直傳染,也有報告指出會透過性行為傳染,得到茲卡病毒不會有明顯症狀,普遍會有發燒,皮膚紅腫、關節痛、結膜炎等,好消息是只要適當休息並補充水份,一週後可自然痊癒,不過目前學界認為,感染茲卡病毒與胎兒腦部嚴重缺陷有因果關係,孕婦必須特別注意喔!

5. 登革熱

登革熱近幾年在台灣屬於越來越常發生的感染問題,它是一種由登革病毒所引起的急性傳染病,分為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四種血清型別,患者感染到某一型,就會對那一型的病毒有終身免疫力,但半年內如果再感染另一型,則極可能產生出血性症狀。 登革熱在熱帶和亞熱帶區裡,常有「埃及斑蚊」和「白線斑蚊」分布的國家中爆發,成為嚴重的公衛問題,而台灣潮濕悶熱的環境條件首當其衝,成為登革熱流行高風險的地區,感染方式是藉由病媒蚊叮咬人類傳播,並不會經由人傳染給人,也不會經空氣或接觸傳染。

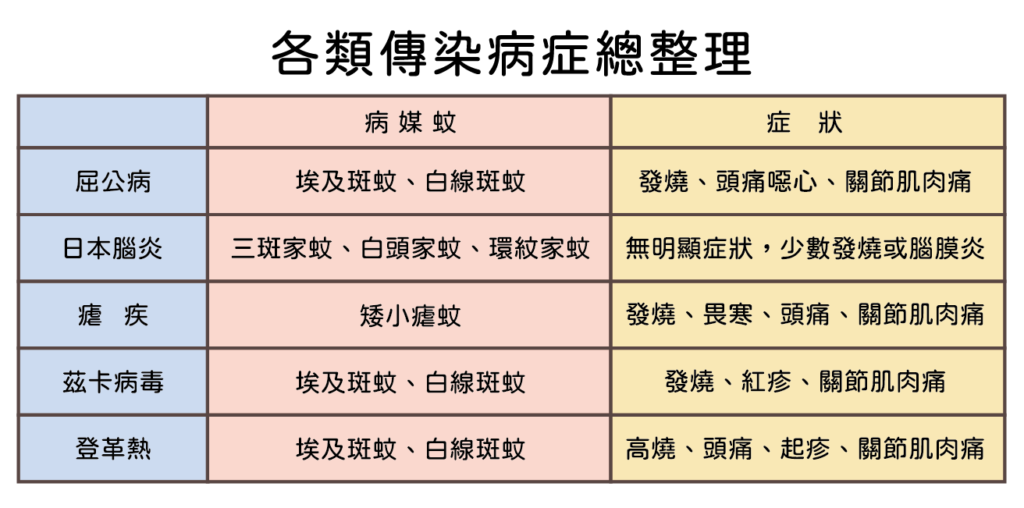

登革熱分為「典型登革熱」及「登革出血熱」,兩者的初期症狀相像,但後者還會出現皮下、腸胃道、子宮等處的出血問題,甚至出現血尿、血漿滲出等現象,典型登革熱的致死率低於1%,但登革出血熱若沒有接受適當治療,死亡率高達10~50%。以上5種常見的蚊子傳染病,分別是屈公病、日本腦炎、瘧疾、茲卡病毒以及登革熱的整理如下:

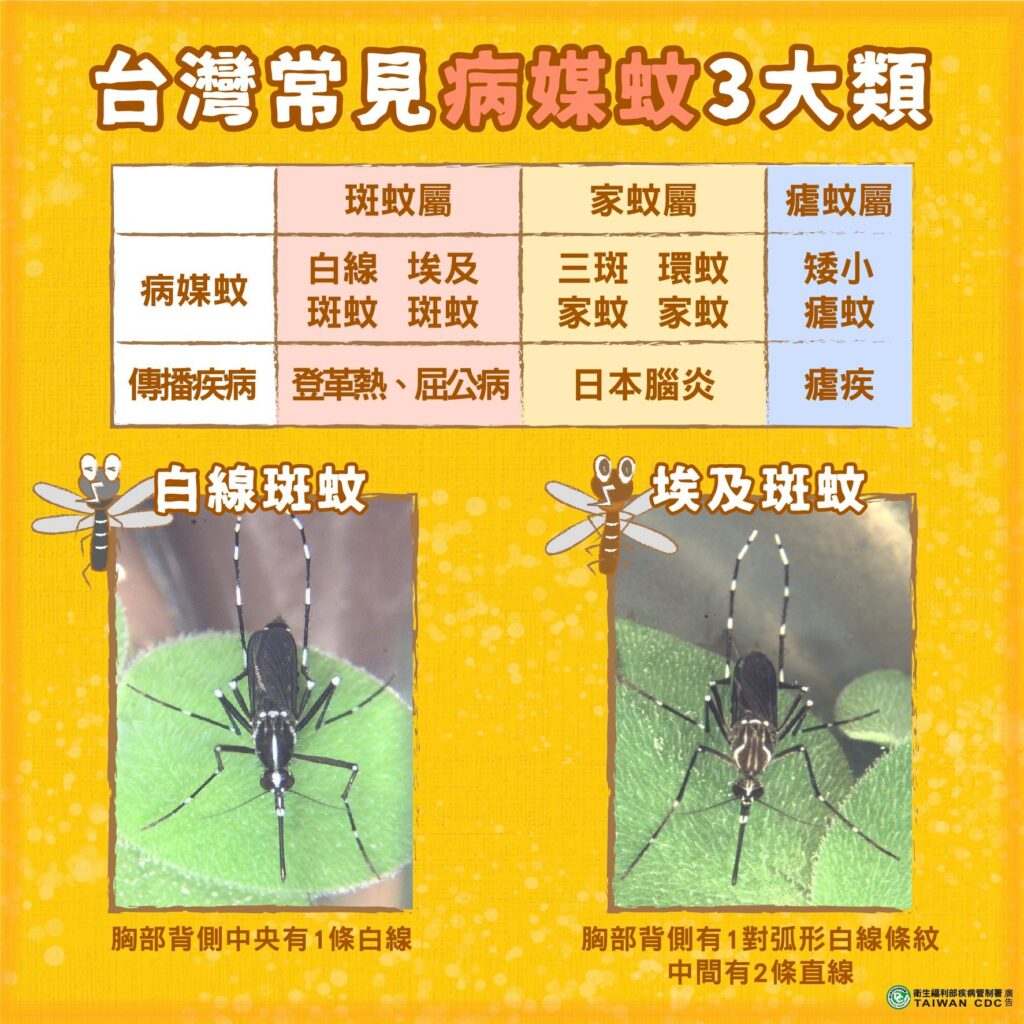

▲ 取自「疾病管制署 – 1922防疫達人」FB粉絲專頁。